日本の皇族・梨本宮方子は朝鮮王朝最後の皇太子・李垠(イ・ウン)と結婚しました。

この記事では、日韓のはざまで、苦難の道を歩んだ梨本宮方子の生涯を家系図から詳しく解説します。

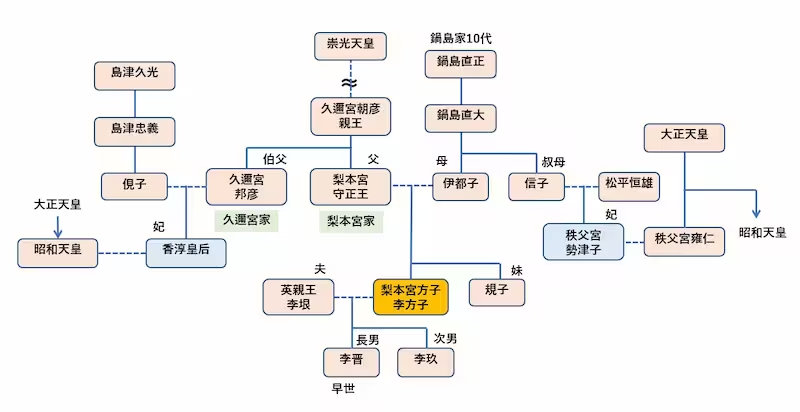

梨本宮方子の家系図

梨本宮方子は、日本の旧皇族「梨本宮家」の当主・梨本宮守正王と、旧佐賀藩主・鍋島直大の娘・伊都子(いつこ)との間に長女として生まれました。彼女は、天皇家の血筋と旧藩主家の血をあわせ持つ名門の出身です。

夫は、朝鮮王朝第26代王・高宗の七男である李垠(イ・ウン)です。この結婚により、方子は朝鮮王朝”最後の皇太子妃”となりました。

当サイト「雲の上はいつも晴れ」が独自に作成した家系図

<梨本宮方子の家系図>

また、父方の従姉妹に昭和天皇の妃・香淳皇后、母方の従姉妹に秩父宮勢津子妃を持つなど、梨本宮家は日本皇室の中枢とも深い関係にありました。

当サイト「雲の上はいつも晴れ」が独自に作成した家系図

<梨本宮家の系図>

【PR】スポンサーリンク梨本宮方子はどんな女性だったのか?

梨本宮方子は半ば強制的に李垠と結婚させられましたが、運命を受け入れ賢明に生きました。

戦後は王族の身分を失い、無国籍や貧困、冷たい風当たりの中での障害児教育など多くの苦難に立ち向かいました。”李方子”は平民となった後に、夫・李垠の姓を名乗ったものです。

平民名:李方子(りまさこ)

韓国語読み:イ・バンジャ

生年:1901年11月4日

没年:1989年4月30日(享年87歳)

父:梨本宮守正王

母:守正王妃・伊都子(鍋島家出身)

妹:規子

夫:李垠(イ・ウン)

子供:李晋(早世)、李玖(子女なし)

梨本宮方子の家族

方子と李垠の間には二人の男の子が生まれました。第一子は韓国訪問時に、生後八ヶ月で亡くなっています。その後、第二子の李玖が生まれました。

<梨本宮方子の家族一覧>

| 関係 | 名前 | 読み | 生年-没年 | 備考 |

| 夫 | 李垠 | イ・ウン | 1897-1970 | 高宗の七男 |

| 本人 | 李方子 | イ・バンジャ | 1901-1989 | 梨本宮守正王の長女 |

| 長男 | 李晋 | イ・ジン | 1921-1922 | 早世 |

| 次男 | 李玖 | イ・グ | 1931-2005 | 子女なし |

次男・李玖の結婚と李王家の断絶

次男・李玖はアメリカで建築士として活動し、在日韓国人の女性と結婚しました。しかし夫婦の間に子どもはなく、李垠・李方子夫妻の直系子孫はここで絶えることになります。

この李王家の断絶は、日本と朝鮮の歴史的交差の終焉を象徴する節目となりました。

現在の李王家の名目上の継承者については

こちら>>朝鮮王朝の王族の子孫の現在【李王家の嫡流の末裔は誰?】

皇太子妃となった背景と結婚の経緯

1916年、学習院女子中等科に在学中だった梨本宮方子は、大韓帝国の皇太子・李垠と婚約しました。当時、方子は昭和天皇の妃候補の一人として注目されていましたが、最終的に香淳皇后が選ばれます。

皇族として家名を維持したかった母・伊都子は、娘の嫁ぎ先を探しますが難航。皇族女子は皇族男子に嫁がなければ臣籍降下(皇族の皇籍から離れること)となるため、伊都子は家の存続を懸けて極秘裏に李王家との縁談を進めました。

方子は結婚を新聞で知り衝撃を受けますが、運命として受け入れます。

<梨本宮方子の結婚を知らせる新聞>

1918年には皇室典範が改正され、1920年に結婚式が挙行されました。

政略結婚から純愛へ、そして長男の急死

二人の結婚は明らかに政略結婚でした。しかし、高宗の死去で結婚が1年延期になったことで、二人は深く愛し合うようになります。方子の日記には、李垠への恋心や再会を待ちわびる気持ちが綴られています。

結婚後、1921年に長男・李晋が誕生しますが、翌年の里帰り中に急死。このときは毒殺説まで流れ、夫婦は深い悲しみに包まれました。

その後、李方子は2度の流産を経て、1931年に次男・李玖を出産。しかし、李玖には子供が生まれず、直系はここで断絶します。

戦争と敗戦、王族からの転落

夫・李垠は日本の陸軍中将として太平洋戦争を戦いました。順調に昇格する一方で、李垠は朝鮮人でありながら、日本の軍人であることに苦しんだといいます。

1945年、日本が敗戦すると、李垠は王族の身分を剥奪され、夫婦は無国籍状態となります。生活は困窮し、邸宅の売却、資産の処分などを余儀なくされました。

李垠は韓国への帰国を希望しますが叶わず、息子のいる米国で生活を始めます。しかし、1959年、李垠が脳血栓で倒れ、寝たきりになると、再び、日本に戻っています。

韓国で再び生きる決意

1962年、韓国で朴正煕政権が発足。李方子は単身渡韓し、夫との帰国交渉を成功させます。

帰国後は昌徳宮に住み、夫の介護を行いながら、障害児教育に尽力するようになります。当初は強い反日感情の中での活動でしたが、やがて彼女の真摯な奉仕は認められ、牡丹勲章を受章、「韓国の母(オモニ)」と呼ばれました。

李方子が韓国で認められる中、1970年5月、長年連れ添った李垠がソウルの聖母病院で静かに亡くなりました。

韓国社会が報じた日本皇族出身の王妃

1989年4月、李方子の死去は韓国主要メディアで大きく報じられました。

中央日報では、障害児教育を通して「障害児の母」と呼ばれた実績を評価。朝鮮日報では「苦難を乗り越えた人生」を敬意をもって紹介しています。李方子が韓国社会に政治的背景を超えた“母なる存在”として広く受け止められたことが分かります。

また、韓国国民の多くが彼女の死を悼み、昌徳宮や英園を訪れて弔意を示したと伝えられています。特に障害児の保護者たちや支援施設の子どもたちが手を合わせた様子は、彼女の人生が深く根を張っていたことの証でした。

終焉と夫婦の約束

李方子の葬儀は準国葬として行われ、李垠とともに「英園」に眠っています。墓碑には、韓国独特の表現で「懿愍(ウィミン)」という言葉が刻まれています。

実は、彼女が晩年まで障害者教育に献身したのは、夫との約束「韓国に帰ることができたら、不幸な子供たちのために尽くしたい」という言葉を守るためでした。

まとめ

朝鮮最後の皇太子に嫁いだ梨本宮方子は、まさに波乱万丈の人生を歩みました。しかし、数々の苦難にも屈せず、日本と韓国の双方に尽くし続けました。

彼女は日韓の歴史を体現する象徴的存在であり、夫との約束を守り抜いたその姿は、真の王妃として皇太子を支えた証でもありました。