ドラマ「朝鮮心医ユ・セプン」は、史実に見られる実話を巧みに物語に盛り込んだ創作物語です。

この記事では、ドラマの時代となる孝宗・顕宗治世の時代背景、「心医」の意味、ドラマに取り込まれた史実の実話まで詳しく解説します。

ユ・セプンの時代背景

丙子胡乱(1636-1637年)で清に敗れた朝鮮は従属国となり、人質として多くの人々が連行されました。女性は「貢女」として献上される屈辱を味わい、民衆には深い傷と屈辱が残されました。

その後、世子の死により弟の孝宗が即位します。孝宗は北伐(清の討伐)を夢見たものの果たせず、志半ばで亡くなりました。その後を継いだ顕宗の時代も、敗戦の傷と屈辱が民に深く残り続けた時代でした。

【PR】スポンサーリンク「心医」とは何か?

ユ・セプンの肩書き「心医」は、病を治すだけでなく心を癒す医師を意味します。ドラマでは、鍼治療の天才だった彼が王の治療失敗で鍼を打てなくなりますが、それでも患者を救う道を模索し、心の痛みに寄り添う医師へと成長します。

実際の朝鮮王朝に心医という官職はなく、鍼医や方医などに分かれていましたが、心身の調和を重んじる理念を象徴する言葉として「心医」が用いられ、名医ホジュンもそう呼ばれました。

【PR】スポンサーリンクユ・セプンの史実

ドラマ「朝鮮心医ユ・セプン」は史実に基づいた要素が物語の中に散りばめられ創作されています。

特に次ぎの3点は物語の一つの重要なテーマとして扱われています。

・烈女(ウヌの自害願望の原因)

・還郷女(ハルマンが孤独の原因)

王の死は実話がモチーフ

ユ・セプンの治療で亡くなる王のモデルは朝鮮第17代王・孝宗です。孝宗は鍼治療を受けた際、鍼が血管を傷つけたため出血が止まらず急死しています。

孝宗実録の孝宗10年(1659年)5月4日には、次のように記されています。

血湧不止, 蓋鍼犯血絡。<略> 促進血竭等藥以塗之, 猶不止, <略> 上候漸向危急<引用元:孝宗実録1659年5月4日>

この実話がドラマに取り入れられ、ユ・セプンの挫折を象徴する重要なモチーフになっています。

ウヌを死に追い込んだ烈女とは

ドラマでは、ウヌの夫となる長男が婚礼の日に急死し、姑は“烈女”の名誉を得るためにウヌの殉死を望みました。朝鮮時代には、夫の死に殉じる女性こそが理想的な女性とされ「烈女」と称賛されました。

烈女を輩出した家や村には「烈女門(ヨルニョムン)」が建てられ、物品の褒賞や税の免除といった特権が与えられました。ドラマでは、次男の科挙試験免除という特典が描かれています。

還郷女・ハルマンの悲しい運命

ドラマで描かれる認知症のハルマンは、還郷女(ファニャンニョン)でした。そのため、息子から疎まれケス医院で別居していました。清に降伏した朝鮮からは多くの捕虜女性が清に連行されましたが、運良く帰国できた者は「汚れた女」とみなされ、還郷女として社会から嫌悪と差別を受けました。

還郷女は烈女とは対照的な存在で、現在でも朝鮮語で女性を卑下する言葉として残っています。ドラマでは、この悲しい歴史がハルマンの孤独の背景として描かれています。

孝宗時代の鍼治療の背景

孝宗が腫れ物で亡くなった当時は、悪性の腫れ物で亡くなる人が多かった時代とされています。

この腫れ物の治療に画期的な方法をもたらしたのが、ドラマ「馬医」で知られているペク・クァンヒョン(白光炫)です。彼の治療方法は沸騰消毒した鍼(刃物)を使って患部を切開し、腫れ物の根本をきれいに取り去る方法でした。

ペク・クァンヒョンの評判は宮廷にも届き、1663年に典医監の治腫教授(腫れの治療法を教育する官員)となっています。孝宗が亡くなってから4年後のことです。顕宗実録には彼が王の治療をしたことが記録されています。

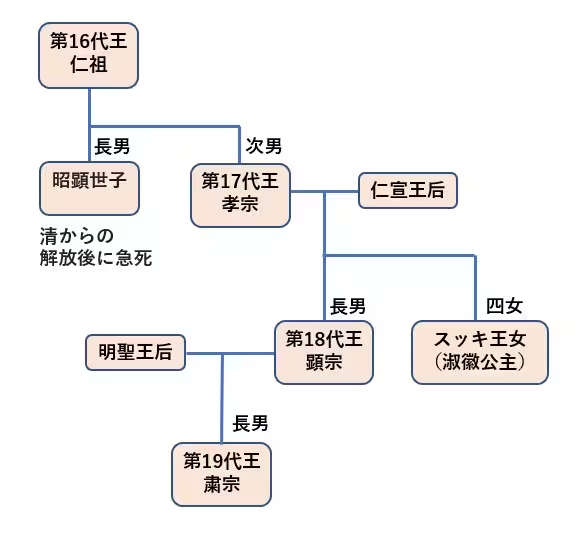

参考情報:孝宗が残した家系

孝宗が亡くなると、息子が第18代王・顕宗として即位しました。その後を継ぐのが、第19代王・粛宗です。粛宗はドラマ「トンイ」で広く知られています。

また、顕宗の妹にはドラマ「馬医」に登場するスッキ王女のモデル・淑徽公主がいました。二人と孝宗との関係を次の系図に示しています。

当サイト「雲の上はいつも晴れ」が独自に作成した家系図

<孝宗の子孫の系図>

まとめ

「朝鮮心医ユ・セプン」に描かれている史実背景には孝宗の急死の他に、烈女の風習、還郷女の差別といった清との戦いに敗れた朝鮮が抱えた深い傷の歴史が色濃く反映されています。

物語は明るいメディカル系のラブコメディですが、背景には当時の悲劇や葛藤がリアルに反映されています。