韓国時代劇の中でも、両班は常に高貴な身分で威厳のある存在です。

両班とはどんな人たちだったのか?

両班の由来、特権、変遷、現代への影響を分かりやすく解説します。

両班とは?朝鮮王朝の支配階級

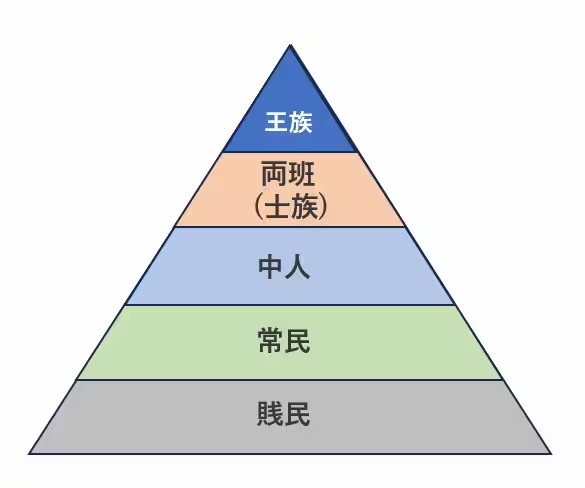

両班(ヤンバン)は、朝鮮時代における身分制度の最上位に位置づけられた階級です。王族を除けば、最も高い地位にあり、社会的・経済的にも優遇されていました。

<朝鮮時代の身分制度>

もともとは、両班は文臣(文班)と武臣(武班)の両方の科拳試験に合格した一代限りの文武官僚で、文武両方の権利を持つことから「両班」と呼ばれました。

ただし、誰でも受験できるわけではなく、実際には経済的な余裕のある士族(上層階級)の身分に限られていました。

【PR】スポンサーリンク両班の変遷と固定化

時代が進むにつれ、科拳合格者が四代以内にある者は、両班として身分が保障されるようになりました。

更に、科拳に合格する可能性の低い高官の子弟の中には科拳を受けずに官職に就いたり、官職をお金で買う悪習が蔓延していきます。

こうして、自動的に両班の嫡子の身分が保証され、次第に、両班は同一氏族に固定化された「世襲貴族」のような存在と変わっていきました。

【PR】スポンサーリンク両班の特権とは?

両班には多くの特権が与えられました。

・土地や禄俸(給料)の受給

・軍役や税の免除

・刑の減刑

・奴婢の所有 など

更に、民が道であったときには馬や籠から降り、歩いているときは道を譲るなど、日常生活の中でも圧倒的な権力と影響力を持つ支配階級となっていきました。

両班の爆発的な増加

特権があり、誰からも一目置かれる両班階級がお金で売買されるようになると、商売でお金持ちになった常民が両班の身分を買い漁っていきました。

その結果、朝鮮末期には両班の数が爆発的に増加していきます。以下のデータは、大邱地域での人口構成を示しています。

| 年代 | 国王 | 両班 | 中人・常民 | 賎民(奴婢) |

| 1690 | 粛宗 | 9.2 | 53.7 | 37.1 |

| 1729 | 英祖 | 18.7 | 54.7 | 26.6 |

| 1783 | 正祖 | 37.5 | 57.5 | 5.0 |

| 1858 | 哲宗 | 70.3 | 28.2 | 1.5 |

<邊太燮「韓国史痛論」より(単位:%)>

朝鮮末期には、何と10人に7人が両班を名乗っていたことになります。

両班でも差別された庶子

たとえ両班の家系でも、妾の子は庶子と呼ばれて、嫡子(正妻の子)とは厳格に差別されていました。

特に深刻だったのが、庶子は文臣になるための科挙(文科)を受けられないことです。受験できたのは武臣になるための武科や技術官になるための雑科のみでした。

また、庶子は自分の父親をアボジ(お父さん)ではなくナーリ(旦那様)と呼ばなくてはならないなど大きな差別を受けました。

韓国時代劇にも庶子であるために自分の身分を嘆く場面が多く出てきます。ドラマ「イ・サン」の25話には「両班の正室の子でない庶子は官職にもつけない」と嘆く場面が出てきました。

ホジュン

ホンギルドン

オクニョのユン・テウォン

チェオクの剣のファンボ

現代の韓国に残る両班の影響

朝鮮時代の両班制度は、朝鮮王朝の終焉とともに消滅しましたが、その影響は現代の韓国社会にも色濃く残っています。

・試験・学歴重視の文化

・姓と本貫へのこだわり

・儒教的な上下関係の重視

・家柄・名門意識 など

現代の若い世代では両班意識が次第に薄れてきていますが、年配の世代には今もその文化が根強く残っています。

まとめ

両班は、もとは厳しい科挙をくぐり抜けたエリート官僚でしたが、やがては身分が売買され、「両班=特権階級」として、その数を増加していきました。

しかし、その裏には、正妻の子と妾の子の間の格差、腐敗した官僚制度など、多くの社会問題が隠れていました。

両班制度は、現代の韓国社会にもその影を落としています。学歴重視、敬語文化、儀礼など、両班が築いた価値観は、今なお韓国人の生活や思考に影響を与えています。

韓国時代劇をより深く楽しむには、こうした歴史的背景を知ることが欠かせません。